簡単にまとめるだけだったのに、簡単ではなくなってしまい、今回も例外なく無駄に長くなってますが…汗

↑ここからの話の流れの最終回です一応。笑

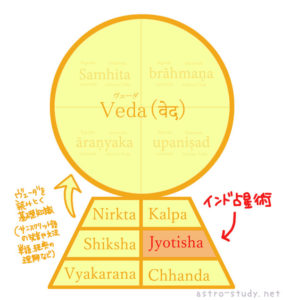

インド占星術と西洋占星術のその他の相違点

↑これ(前回)からの続きです。

星座帯の違いから、使う星の違いを書きましたが、

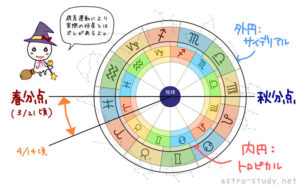

ホロスコープの違い

これは、文字より、実際のホロスコープを見た方がわかりやすいと思うので、図で説明します。

まずは馴染みのある西洋占星術で使われるホロスコープです。

以前の記事で使った人を例に使ってみます。

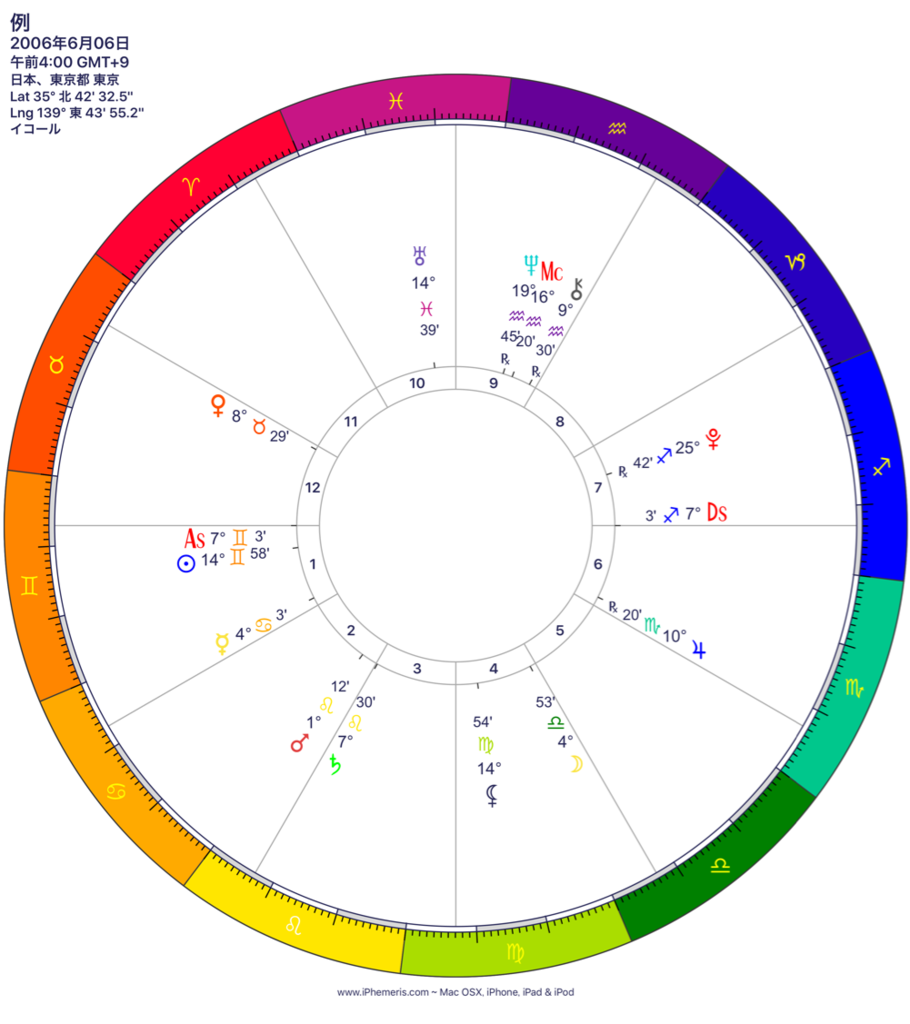

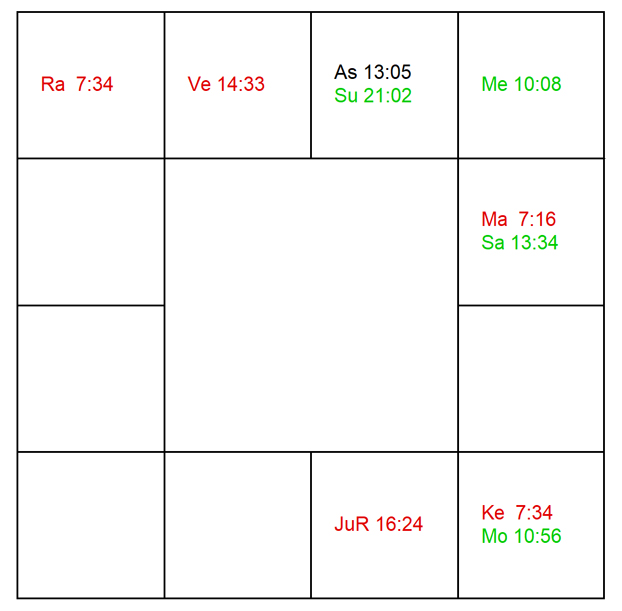

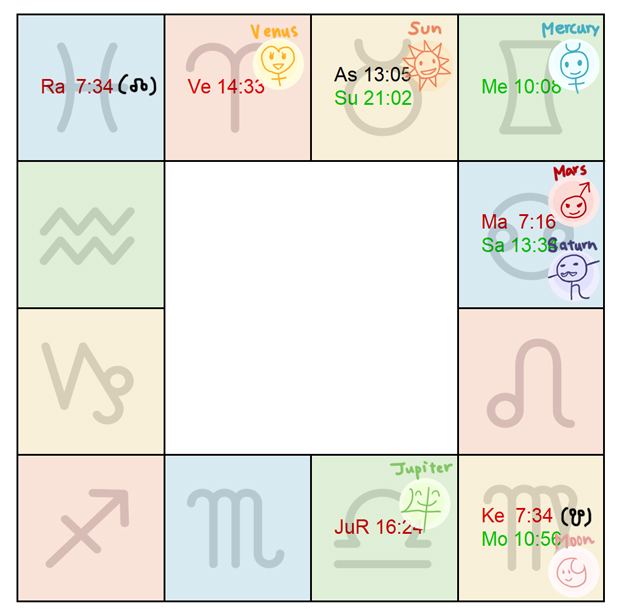

以下が、上記と同じ人のインド占星術で使われるホロスコープ(南インド式)です。

西洋占星術のホロスコープに馴染みのある人は少し抵抗があるかもですが、逆に紫微斗数に馴染みがある人はこちらの形の方が馴染みあるかもしれないです。

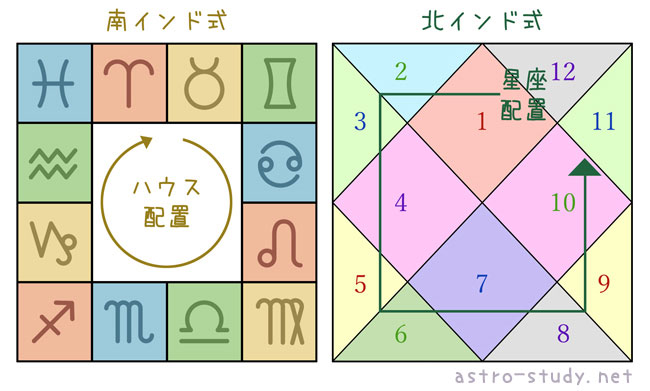

ホロスコープの様式の種類

また、西洋占星術のホロスコープは基本大体同じ様式ですが、

インド占星術には南インド式と北インド式でホロスコープの表示の仕方に若干違いがあります。

南インド式ホロスコープには、サインの位置が固定され、

北インド方式は、逆にハウスが固定されています。

南インド式では、サイン位置は固定されてますが、ハウスはその人によって違うので、アセンダント(インド占星術では第1室とすることが可能な感受点のことをラグナとも呼ぶ)だけ記して、そこを1ハウスとして右回りに順にハウスが決まります。

どの位置が何座というのは見ればわかるので、何座とか何ハウスとかいう記載はありません。

星座固定なので、どの天体がどの星座に入っているかわかりやすいのが特徴です。

一方、北インド方式は、逆にハウスが固定され、左回りに星座を配置していくスタイルです。星座番号は1が牡羊座、2が牡牛座…と数字を降っていきます。

上の図の数字はハウスの数字で、ここでは説明のために記載しましたが、ハウスは固定されているので通常は記載しません。(通常記載されてる数字は星座番号なのでちょっとややこしく、慣れが必要かもです;)

こちらはハウスが固定されてるので、どの天体がどのハウスに入っているかがわかりやすくなっています

本場のインドでは北インド方式が主流という話もあります。日本では、どちらも使われていますが、インドから日本に普及させたのが南インド式だったため、日本では南インド式を使われている方が多い印象。東インド式というものもあるようなのですが、日本ではあまり使われていないようなので、ここでは割愛。

ホロスコープの違いの特徴

違いの特徴として、西洋占星術は、ハウス方式に種類があるため、ハウスのカスプ(境界線)とサイン(星座)が必ずしも同じになりませんが、

インド占星術は、ハウスのカスプ(境界線)はそのままサイン(星座)の境界線と同じで、ハウス=サイン(星座)となってます。

この記事でもハウス方式については少し触れてますが、

西洋占星術でいうとイコールハウス方式みたいな感じです。

つまり、ハウスとサインが完全に一致してます。

星座のズレ

では、これらを踏まえて、

先ほどのインド占星術のホロスコープを見てみますと。。。

記号はAS=アセンダント、Su=太陽、Mo=月、Me=水星、Ve=金星、Ma=火星、Ju=木星、Sa=土星、Ra=ラーフ(ドラゴンヘッド)、ke=ケートゥ(ドラゴンテイル)、Rは逆行の意味です。

西洋占星術とインド占星術では天体の星座が大体ずれてますね。

この人は西洋占星術では、太陽は双子座ですが、インド占星術だと、牡牛座です。

前回の記事で書きましたサインを区切る基準システム(トロピカル方式とサイデリアル方式)の違いの差によるズレなのです。

度数によっては、ズレない天体もありますが、この例の人は、アセンダントを含むすべての天体のサインが変わっています。

西洋占星術とインド占星術で天体が変わる人もいるかと思いますが、たまに、「射手座だけど、蠍座っぽいな…」と思ってた人は、もしかしたら、こういう部分でわかるかもしれません。

逆にどっちも変わらないという人は、その星があるサインが、かなりその人本人に影響を与えていると言えるでしょう。

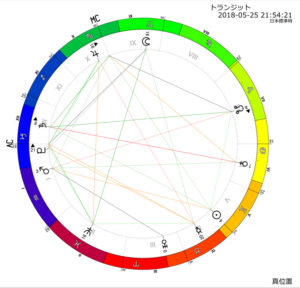

使うアスペクトの違い

- 西洋占星術

→第1種(メジャー)アスペクト(0°、60°、120°、180°)、

→第2種(マイナー)アスペクト(30°、45°、36°、150°)、

→第3種(マイナー)アスペクト(75°、40°、51.4286°、135°、144°)

- インド占星術

→基本、0°(同じハウス)と180°(対向のハウス)のみ。

→火星と木星と土星だけはこれに+独自のアスペクトがある。

→ハウスともアスペクトを組む

西洋占星術は、アスペクトの種類が複数あり、星と星の度数の角度を正確にとります。しかし、ぴったりの角度だけをとらず、その角度に許容範囲(オーブ)をとるのがほとんどです。

例えば、オーブ(許容度)を5度とした場合、正確なコンジャクション(0度)の角度をとる前後±5度までの角度なら、「コンジャクション(0度)のアスペクトがある」とします。

さらに、使用するアスペクトやオーブが占星術師によって違ったりします。

一方、インド占星術では、基本的には、その星が何度の位置にあろうと、同じ部屋に星がある、または、対向の部屋(その星から数えて7番目の部屋)に星があれば、「アスペクトがある」として成立します。

そのため、オーブ(許容度)は存在しません。

また、火星と土星と木星だけは、上記+それぞれ独自にとるアスペクト(例:木星→木星在住室から5番目と9番目など)があります。

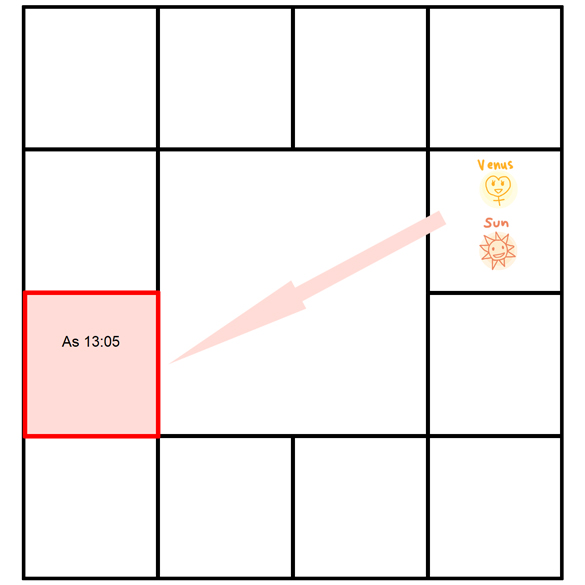

また、以下のように、天体が入っていなくても、ハウスに対してアスペクトを見ることもあります。

※AS(アセンダント)が山羊座の場合、1ハウスは金星と太陽からアスペクトを受けてると解釈するこのようにインド占星術は、ハウスの区切りが明確で、度数に関係なく天体が入ってるそのハウスから何番目という数え方をするので、術者によっての差異はなく、誰がみてもアスペクトがわかりやすいです。

******

ここで紹介したのは、ごくごく初歩的で代表的な部分ですが、その他にもっと多くの技法や、インド占星術独自のシステムがあります。。。が、ちょっと長くなりすぎたので、ここでは割愛します…

ベースとなる価値観・考え方の違い・まとめ

最後に、価値観と考え方の違いについて触れたいと思います。

インド占星術と西洋占星術との違いは、これまで書いてきたように多々ありますが、特に大きいなと感じる部分はやはりその世界観というか解釈の違いです。

インド占星術は、過去世からの因縁・業(カルマ)があり、その宿命を受け入れるというのが前提な感じなので、輪廻転生を繰り返し、欲=煩悩を捨てて、解脱を目指すというような価値観に基づいています。

なので、西洋占星術とは価値観が異なり、西洋占星術で吉とされることでも、インド占星術では凶とされます。

この辺は以前の記事で違いを書いた東洋占術と似ていて、吉凶の判断が厳しいです。努力でなんとかなる部分と、努力ではどうにもならない部分がはっきりしています。

絶対宿命論。

この辺は紫微斗数(欽天四化派など)に近いものがあります。

紫微斗数も西洋占星術とインド占星術と似ていて、東洋占術らしく流派によって占断が全然違います。

紫微斗数との関連についてはまた今度まとめられたらまとめたいです。

このカルマ(宿命論)と自由主義の価値観が、大きく違います。

まぁインドの時代背景を考えると、カースト制があったように、王族が平民と同じ星の命(カルマ)であったら話にならないので、インド占星術のこのような部分は徹底してます。

以前にも書きましたが、そうやって考えると、西洋占星術は自由主義的な解釈の傾向が強いのかもしれないです。

これは欧米的な価値観の違いかもですが。

あえて簡素に言うなれば、インド占星術は古典重要視で、西洋占星術は現実重要視という感じがします。

戦後、欧米の考え方が入ってきた時代背景もあって、現代の日本では、西洋占星術が合ってるような気もしますが、

前回の記事でも書きましたが、だからといってどっちが良い悪いとかではないんだな、と思います。

古典をベースとした上で、今の占いがあるなと思うので、古典というのは、やはり全ての物事の原点でもあるし、古典には古典の重要性や良さがある。

また、物事を動かすのはいつの時代もその時に対応した斬新なアイディアや新鮮さだったりするので、時代に合わせて対応していける現代の占術は、その柔軟性が良さでもあります。

どっちもそれぞれの考え方から、それぞれの良さがあるんだな、と思いました。

以上、全然まとまってない感あり、長くなりましたが、ここまで読んでくださって、ありがとうございました!

とりあえず、簡単ではありますが、インド占星術と西洋占星術の違いについてでした。